はいさ~い!めんそ~れ!

NDKCOMのロボット担当、水田です。でも今回書く記事はロボットのことではありません。

今回はNPO法人ASTERが開催しているソフトウェアテストのシンポジウム、JaSST'24 Kyushuにオンラインで参加したので、ご紹介します。

目次

- JaSSTとは

- JaSST'24 Kyushuに参加した理由

- JaSST'24 Kyushuの概要

- 池田CTOの基調講演「一周まわって考えるソフトウェアテストへのマインドマップの利用」

- ワークショップ

- おわりに ~勉強したことはアウトプットしよう~

JaSSTとは

JaSSTは全国各地で行われているソフトウェアテストに関するシンポジウムです。

去る10月25日(金)に行われたJaSST'24 Kyushuは沖縄で開催されました。行きたかった。沖縄大好きなんです。

このA&W、今は沖縄にしかないハンバーガーチェーンなのですが、ハンバーガーのセットで「ルートビア」というドリンクを頼むとなんと「ジョッキで出てくるうえにルートビアおかわり自由」になります。沖縄旅行の際はぜひチャレンジ頼んでみてください。

閑話休題。

JaSST'24 Kyushuに参加した理由

理由は2つあります。弊社が力を入れている「ソフトウェア開発の品質改善活動」と今年10月に弊社CTO(Chief Technology Officer)に就任した池田が登壇した基調講演を受講するためです。

JaSSTは今年で21年目を迎えたそうです。このような歴史のあるイベントで、「弊社CTOが基調講演をする」ことは、とても誇らしいです。

JaSST'24 Kyushuの概要

JaSST'24 Kyushuは、「マインドマップ」がテーマでした。

僕は新人の頃の研修でマインドマップの存在を知りましたが、ぶっちゃけ実務では使ったことなかったです。

そのマインドマップをソフトウェアテストで活用して、テスト活動の品質を上げよう!というのが、JaSST'24 Kyushuのざっくりとした概要となります。

JaSST'24 Kyushuの講演スライドは公開されており、下記リンクから見ることができます。

・弊社CTO池田の基調講演

JaSST'24 Kyushu 基調講演 「一周まわって考えるソフトウェアテストへのマインドマップの利用」 - Speaker Deck

・ワークショップ(講演者:株式会社SHIFT 佐藤 博之 様)

JaSST 24 九州:ワークショップ 実践!マインドマップを活用したソフトウェアテスト+活用事例 - Speaker Deck

・ライトニングトーク「勉強したらどうなるの?」(講演者:株式会社MIXI 松谷峰生 様)

・ライトニングトーク「CREの守護者たち~DevOps×シフトレフト-俺またプロダクト救っちゃいました!?~」(講演者:株式会社マネーフォワード 手島 尚人 様)

[2024/10/25]CREの守護者たち 〜DevOps×シフトレフト - 俺またプロダクト救っちゃいました!?〜 - Speaker Deck

以降、参加レポートになります。

池田CTOの基調講演「一周まわって考えるソフトウェアテストへのマインドマップの利用」

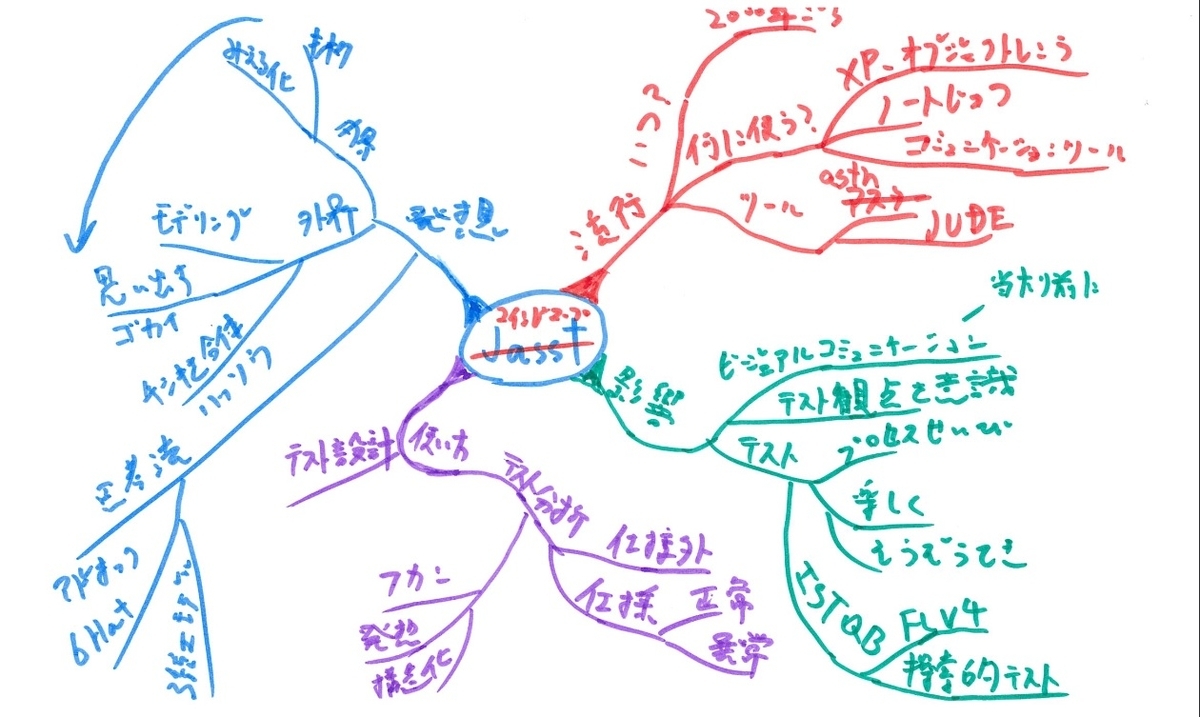

見出しの通り、大筋は「ソフトウェアテストにマインドマップを使ってみよう」という話でした。

マインドマップの基本的な描き方やコツ、テストへの適用方法から、「発想」とは何かというテーマまで掘り下げられており、バーガーキングのハンバーガー並にボリューミーな内容でした。

発想とは

特に僕が話を聞いてて腑に落ちたのが「思いついたとは思い出した、である」ということです。

「発想は、源泉(元ネタとなる知識)に自分のアイデアが足されることで初めて思いつく」という話が講演の中であり、「確かに」と思わず頷いていました。

知識の源泉を豊かにするために「話す・読む・体験する」で知識をインプットしようという話もあり、読むインプットならいつでもできるな...と思って最近いろんな本を漁っています。本を選んだ理由は、国語が苦手で活字から逃げていた自分への戒めです。

ワークショップ

実際にマインドマップを描くワークショップも開催され、オンラインではzoom上で2人1組のペアが割り当てられ、事前に描いたマインドマップについて振り返りや次トライすることを共有しました。

~ワークショップ開始~

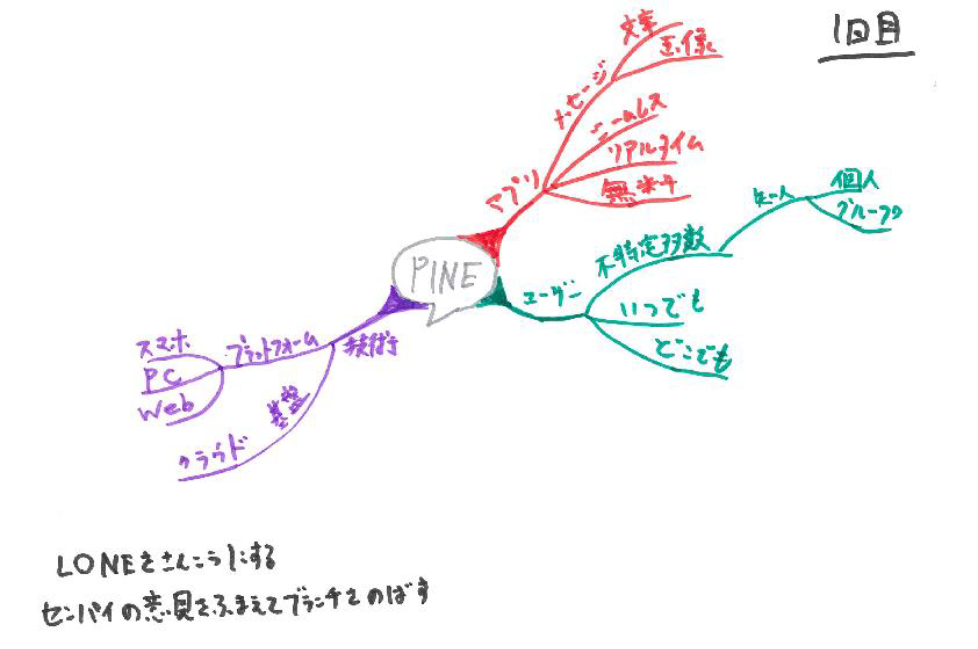

L●NEによく似たメッセージアプリの画像が提示され、そのアプリについて1人でマインドマップを描いてください、と指示がありました。制限時間10分。

なのですが、

・最初のワークということ

・与えられた情報が少ないのでは、という先入観

があり、まったくマインドマップが描けず...

紙は空白だらけ、マインドマップがハゲ散らかしています。これでは発散どころか髪散です。あ、僕はふさふさですよ。

その後、ペアの人と「どこを頑張ったか、どこがダメだったか」を共有し、次やるなら何を改善するかを決めます。その際、マインドマップそのものは共有しません。

ワークショップではこの「マインドマップを描く~振り返り」の工程を3回繰り返しました。

~ワークショップ中盤~

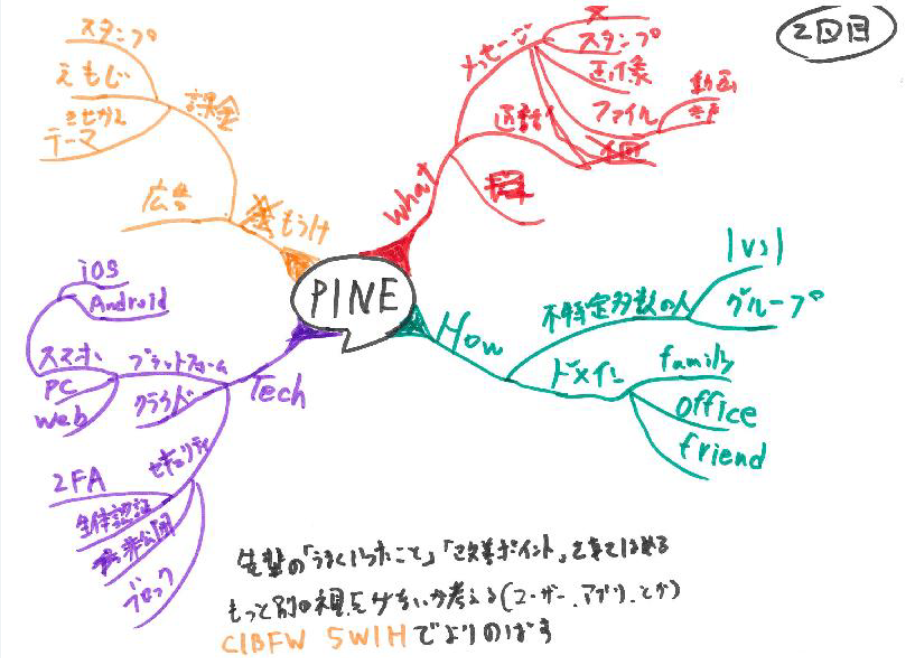

2回目はペアになった人との情報共有や、講演者から「6W2HやCIBFWで考えるといいですよ」というヒントもありだいぶ発想しやすくなりました。

そしてできたのが、これ。

1回目と比べて左側(儲け(マネタイズ)とTech)が充実しました。

情報共有タイムでは、ペアの人も「振り返りの共有やヒントのおかげでマインドマップが充実した」と話していました。上に書いた「知識の源泉」が充実したおかげかなと思うと、やはり発想とは蓄えた知識から生まれるものなんだと改めて実感しました。

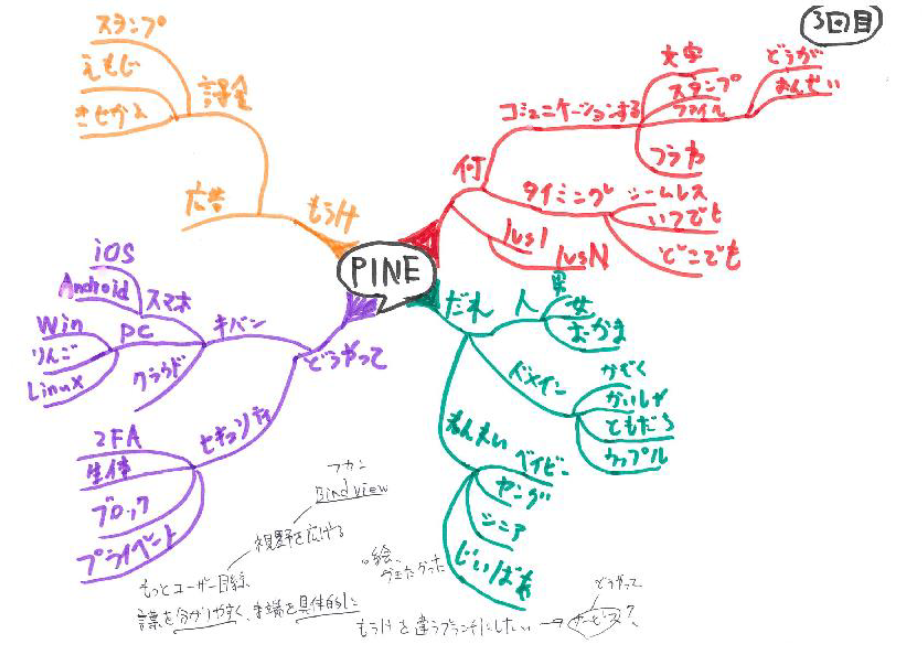

そして3回目、またしても講演者から「知識や経験を抽象化/具体化したり、整理して書き出すといいですよ」というヒントがあり「なるほど抽象化か...」と思って描いたのが、これ。

自分は超単純思考な人間なので、「何」と「だれ」という抽象的ワードを割り当て、できるだけたくさん枝分かれしたマインドマップを描こうとしました。

結果、時間が足りずマインドマップの左半分が2回目とほとんど同じになるという悲劇が発生。

ペアの人も時間が足りなくなったと話しており、結果的にたくさん発想できたと思うと、ここでも知識の積み上げが発想に繋がるということを実感しました。

ソフトウェアテストでマインドマップを作る意義

作業の終了後、ワークショップの目的のタネ明かしがありました。それは「テスト対象を知る」ということです。

テスト対象を事前に知ることで準備が整い、後のテスト活動が充実する、ということだそうです。

マインドマップで知識の共有をすることで、納得感と共感が生まれやすいという話もありました。たしかに絵で描くし、マインドマップには短い単語しか出てこないので、ここはかなり腑に落ちました。

ソフトウェアテストをする際、作業のどこかでテストケースを洗い出すと思いますが、知識が無ければ作ったテストケースに「抜け・漏れ」が発生するかもしれません。

その「抜け・漏れ」をできるだけカバーする(=テストケースを発想する)ためにも、テスト対象を知る(=テスト対象の知識を付ける)というのは大事なことなんだと思いました。

おわりに ~勉強したことはアウトプットしよう~

そのほか、ライトニングトークのセッションで「勉強するとどうなるの?」という話がありました。

「今まで気づかなかった仕事や作業の問題に気づけるようになる」

「勉強してインプットしたことは、使って初めて自分のためになる」

という内容でした。

これらの内容も「思いついたとは思い出した、である」と同じで「知らないことはどれだけ頑張っても気づけない」と言い換えると、すごく説得力のある話だと思います。

勉強と書くと堅苦しさがありますが、本を読んだりネットニュースや誰かのブログを見ることも知識を付けるきっかけであり、そういう何気ない知識のインプットが大事なんだと思いました。

そしてインプットした知識をソフトウェアテストに限らず、いろんなところで発想(アウトプット)に繋げていく、というのが今回のJaSST'24 Kyushuでの一番の学びだと思います。

長文になりましたが、ここまで読んでいただきありがとうございました。